予算審査特別委員会③ 不登校対策について

※正式な議事録ではありません。

13款教育費のうち不登校対策推進事業費について教育次長に伺います。

設問1

先月、川崎市教育会館で行われた教育委員会主催の不登校シンポジウムに参加させていただきました。保護者支援団体、支援教育コーディネーター、スクールソーシャルワーカー、教育活動総合サポートセンターの方たちがシンポジストとして参加し、学校へ行きずらくなってしまった子ども達を大切にした様々な取組や子ども達への想い、不登校を経験された参加者等との率直な意見交換をお聞きすることができ大変勉強になりました。

本市の不登校対策は昨年7月に不登校対策の充実に向けた指針が示され、

不登校対策に向けた指針https://www.city.kawasaki.jp/templates/prs/cmsfiles/contents/0000168/168108/houdou0725.pdf

総合的な不登校対策の取組が始まりました。私が2年前にこの課題を取り上げた時点で横浜市はすでに総合的な対策に取り組んでいましたので、ようやく動き出したという印象です。当事業の来年度の予算額、及び取組内容を伺います。

答弁1

不登校対策についての御質問でございますが、

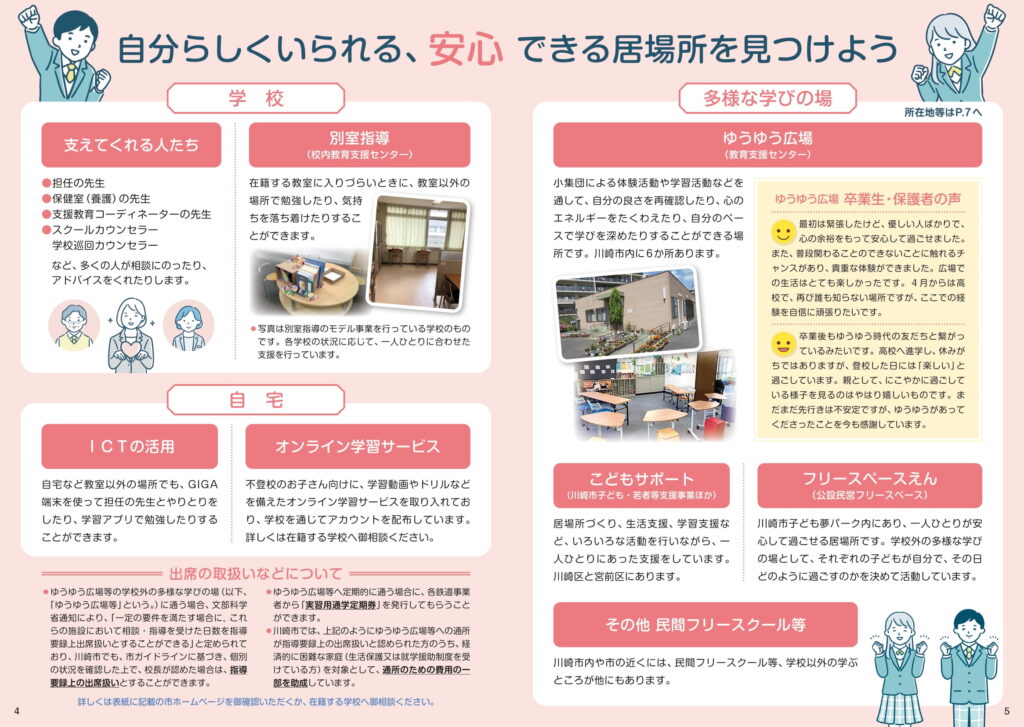

令和7年度予算案では、不登校対策推進事業費等として、約3,420万円を計上しており、主な事業内容といたしましては、別室指導の充実とゆうゆう広場の機能改変に向けたモデル実施の取組や、 SNSを活用した広報のほか、オンライン学習システムのアカウント貸与の取組となっております。

設問2

8校のモデル校実施を行う別室指導についてです。人員が配置された上で行われた今年度のモデル実施でどのような効果があったのか伺います。また、シンポジウムでお話をされた支援教育コーディネーターの方は、学習対応の教室に常に教員が配置できない課題を挙げていました。一方で横浜市は本市の別室指導と同様の事業、校内ハートフル事業を前倒しで全中学校で運用を始めています。本市も人員配置を伴う別室指導の拡充を急ぐべきではないですか、伺います。

答弁2

別室指導についての御質問でございますが、

モデル実施の効果につきましては、専任スタッフが配置されたことで、 1日の平均利用者数や、一人当たりの平均登校日数が増加しており、また、学校からは「支援教育コーディネーターが保護者等との相談や、関係機関との連絡調整等に注力できるようになった」などの声が寄せられております。

別室指導の充実に向けた取組につきましては、次年度末までのモデル実施の効果検証の結果を踏まえ、総合的な不登校対策を推進する中で、検討してまいります。

設問3

広報、啓発についてです。

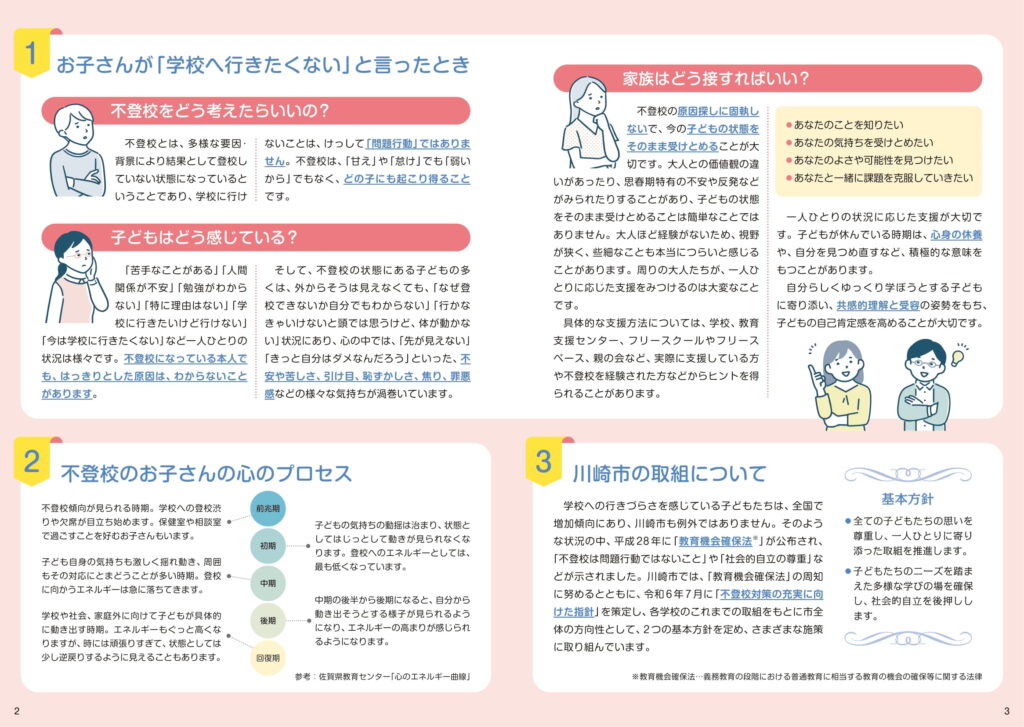

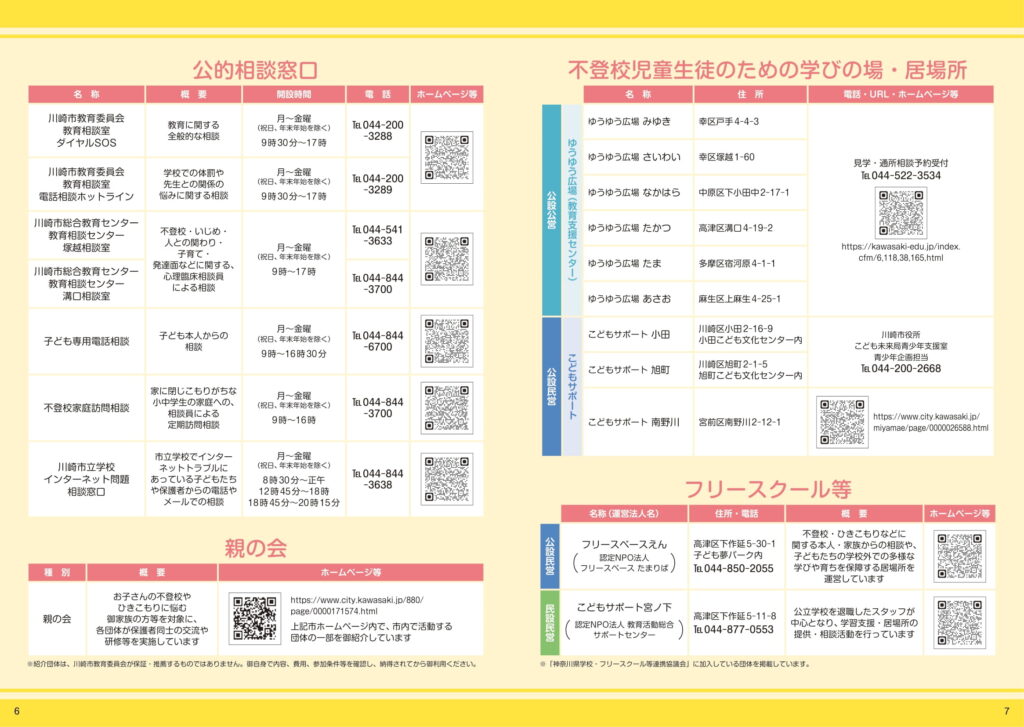

新たに作成された保護者向け冊子を活用していくとのことですが、シンポジウムに参加された保護者支援に取り組んでいる方は、子どもの勉強、生活リズム、居場所、ご自身の仕事等様々な不安、心配を抱える保護者にとって必要なことは情報収集、孤立しないことを挙げていらっしゃいました。作成した冊子をどのように保護者の手元へ届けていくのか、具体的に伺います。

答弁3

広報についての御質問でございますが、

保護者向けパンフレットにつきましては、既に学校を通じて配布を依頼したほか、区役所や市民館、図書館等で配架するとともに、市ホームページにも掲載したところでございまして、次年度には、新たにSNSを活用した広報を進めてまいります。

設問4

保護者負担の軽減に関連して、指針策定の際に実施されたパブリックコメントにはフリースクールの費用面の負担が大きく利用料の助成を求める声が複数届いています。県内政令市である相模原市は来年度からフリースクール利用費の支援を行うとのことです。本市も検討するべきと考えますが見解を伺います。

答弁4

フリースクール等の利用に係る支援についての御質問でございますが、

本市では、現在、国の調査研究事業として、経済的困窮家庭への支援を実施してきたところであり、引き続き、フリースクールの実態把握等を進めるとともに、総合的な不登校対策を推進する中で、関係局とも連携し、慎重に検討する必要があると考えております。

要望

シンポジウムでは、子どもの権利条例制定の際に届けられた子ども達から大人へのメッセージが紹介されました。「まず大人が幸せにいてください。大人が幸せじゃないのに子どもだけ幸せになれません」ご存じの方も多いと思いますので略しますが「子どもはそういう中で安心して生きることができます」と結ばれています。まずは不安を抱える保護者へ確実な情報提供、負担軽減策も併せて検討していただければと思います。また効果が見られる別室指導についても、人員配置と共に取組を急いで頂くことも重ねて要望いたします。学校に行きずらさを感じている子ども達に教育活動総合サポートセンターが取ったアンケートでは学校についての設問で最多となったのは「勉強がわからない」です。教育の中身への言及は最小限にとどめますが、国よりさらに対象を広げ市が行っている学習状況調査が本当に子ども達の個別の学びに寄り添ったものとなっているでしょうか。

また参加された不登校の保護者を支援している方は「不登校は命の問題」とお話しされていました。不安を抱える子ども達を学校で支える要となる支援教育コーディネーターの先生が教員未配置により担任を担っている状況で、市が掲げる「障害の有無にかかわらず、様々な教育ニーズのある子ども達を対象に、一人ひとりに応じた適切な教育」の実現などできるでしょうか。まずは先生不足の解消。話はそれからであることを申し添えて、質問を終わります。