代表質疑 こども誰でも通園制度について

※ 正式な議事録ではありません。

議案第87号 川崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定について、議案第88号 川崎市保育園条例の一部を改正する条例の制定について及び 議案第89号 川崎市保育・子育て総合支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてです。

これらの議案はこども家庭庁が進める乳児等通園支援事業、通称「こども誰でも通園制度」の本格実施に向けて制度化を行うための条例の制定及び改正です。本市はすでにこの制度の試行的実施を行っていますが、私たちは以前からこの制度について、現状のままでは保育現場への負担増、子ども達の安全性への課題、そもそもの制度趣旨である全てのこどもへの良質な成育環境の整備や孤立した育児への支援には結びつかないことを指摘してきました。

利用時間についてです。

試行的実施を行った保育現場からは月10時間という短時間では保育士と保護者の相互理解を深められない、ならし保育だけで終わってしまうといった声が届います。なぜ本市は10時間のままの実施とするのでしょうか。伺います。

文教委員会で示されたこども誰でも通園制度の資料https://www.city.kawasaki.jp/980/cmsfiles/contents/0000164/164975/0131-2(2)sasikae.pdf

利用料金についてです。

制度を実施する公立保育園、子育て総合支援センターについては利用料金1時間につき300円と規定されることになりますが、民間保育園の利用料金の規定がありません。300円を超えての徴収は可能なのか伺います。また10時間を超えて預かる場合、利用料金は各施設が任意で決められるということでよいのか伺います。併せて10時間を超えて各施設が独自で預かる場合は、条例の基準が適用されるのか伺います。

補助単価についてです。

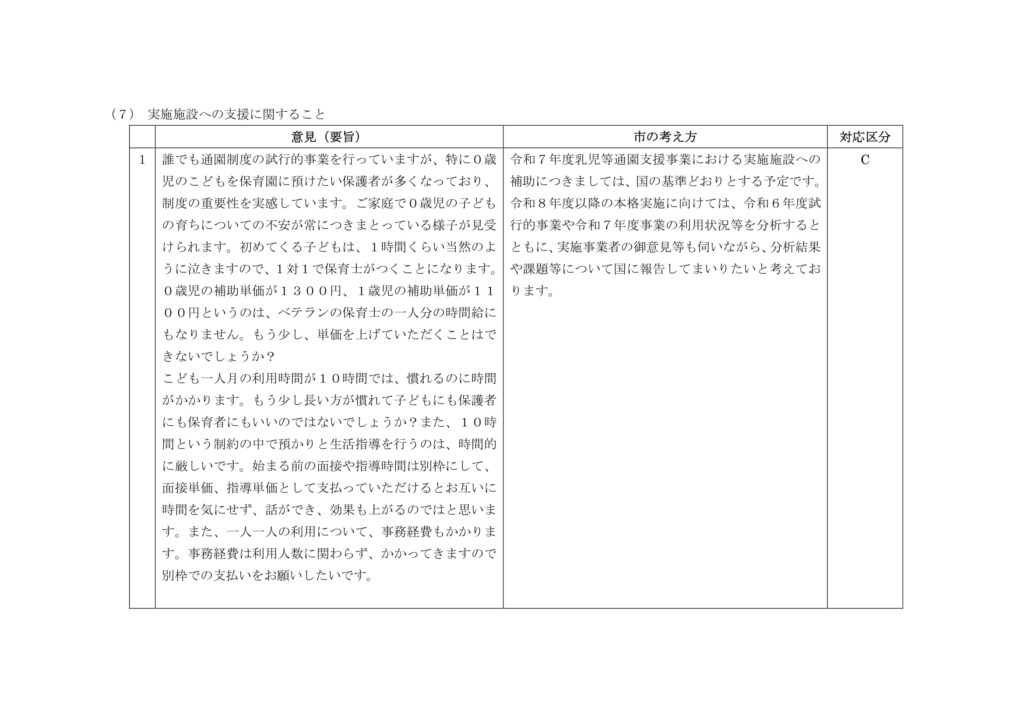

補助単価が試行的実施の1時間当たり850円から0歳児1300円、1歳児1100円、2歳児900円と増額となりましたがパブリックコメントには「始めてくる子どもは1時間くらい当然のように泣くので、1対1で保育士がつくことになります。増額となった補助単価ではベテランの保育士の一人分の時間給にもなりません。単価を上げていただくことはできないのか」という声が届いています。

こども誰でも通園制度についてパブリックコメントの結果https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/cmsfiles/contents/0000173/173216/zissikekka.pdf

市独自で単価の上乗せは検討しないのでしょうか伺います。増額となった補助単価は一時保育事業の補助額と比較して同等、またはそれ以上なのか伺います。

試行的実施では当日キャンセルとなった場合に自治体から事業者への支払いが可能となっていますが、条例制定後も同様の取り扱いとなるのか伺います。

来年度から国の「こども誰でも通園制度総合システム」と契約するとのことですが、総合支援システムには予約の前に「面談の実施」が含まれています。利用前の面談は初めて預かる子どものアレルギーの状況や保護者の育児の様子を知る上でも最低限必要なことだと考えますが、市の見解を伺います。

再来年度から本格実施されることについてです。

本格実施にあたり「子ども若者の未来応援プラン」における量の確保について同制度の量の見込みも検討、明記していくことになるのでしょうか伺います。また来年度は市内限定の利用となるとのことですが、全国で本格実施となる再来年度からは居住地域以外の利用も可能となる広域利用も制度上可能となります。その場合、どのように量の確保を行っていくのか伺います。

以上で質問を終わります。

答弁(こども未来局長)

川崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例の制定についての御質問でございますが、

はじめに、利用上限時間につきましては、

本事業が令和8年度から新たな給付制度として本格実施となることを見据え、国の制度設計における課題を分析・検証することが重要であると考えていると・とから、今年度の試行的事業及び令和7年度における地域子ども・子育て支援事業については、国の基準に基づき実施するものでございます。

次に、利用料金に関しまして、

現時点で示されている国の通知によれぱ試行的事業と同様、 1人1時間あたり300円程度が標準となっております。現時点では国の要綱が示されておりませんが、標準として示されているととから、試行的事業と同様、施設において300円と異なる利用料金を設定することも可能であるものと考えております。

また、本事業は、月の利用上限時間を10時間としておりますので、 10時間を超えて利用するととはできません。万がー、交通遅延や急用等で意図せず10時間を超過してしまった場合につきましては、本事業の対象外となりますので、その分の利用料金は、実施施設において決定できるものと考えております。なお、令和6年度試行的事業においては、国の補助基準額である850円と国の基準に定める利用料金300円程度を合わせて、子ども 1人1時間当たり1,150円程度を徴収できることとしております。

10時間を超過した場合の基準につきましては、同様の見解に立てば、乳児等通園支援事業に関する設備及び運営の基準は適用されないことになりますが、一方で、施設として子どもを預かる以上、一定の基準は必要と考えますので、今回策定する条例を準用するなど、今後の取扱いにつきましては、年度内に検討・決定してまいります。

次に、補助単価につきましては、

本事業が令和8年度から新たな給付制度として本格実施となることを見据え、国の制度設計における課題を分析・検証することが重要であると考えていることから、今年度の試行的事業及び令和7年度における地域子ども・子育て支援事業については、国の基準に基づき実施するものでございます。令和7年度においては国基準の補助単価が増額となりますが、今後も引き続き、実施施設等の意見を伺いながら、補助単価の適正性等について検証してまいりたいと存じます。

一時保育事業との比較につきまして、

乳児等通園支援事業で1誹1」用時間に応じて補助額が決定するのに対して、一時育事業では利用人数の幅に応じて一定額の補助を行っており、また、利用単位についても乳児等通園支援事業は1時間単位、一時保育事業は基本的には1日単位であるため、単位あたりの補助額を比較することはできないものと考えております。

当日キャンセルの場合の実施施設への補助につきましては、

本条例の規定内容ではございませんが、現時点で確認、できている国の資料によれば、試行的事業と同様、予定の時間を利用したものとみなして補助を行うことが可能となる見込みでございます。

利用にあたっての事前面談につきましては、

国も実施するととを求めており、本市といたしましても、安全に子どもを預かるため、健康状態やアレルギー等の有無について聞き取りを行うほか、制度利用にあたっての注意事項等について利用者との共有を行う場としても重要で

あると考えておりますので、引き続き実施を予定しているところでございます。

次に、本事業の量の見込みと確保方策につきましては、

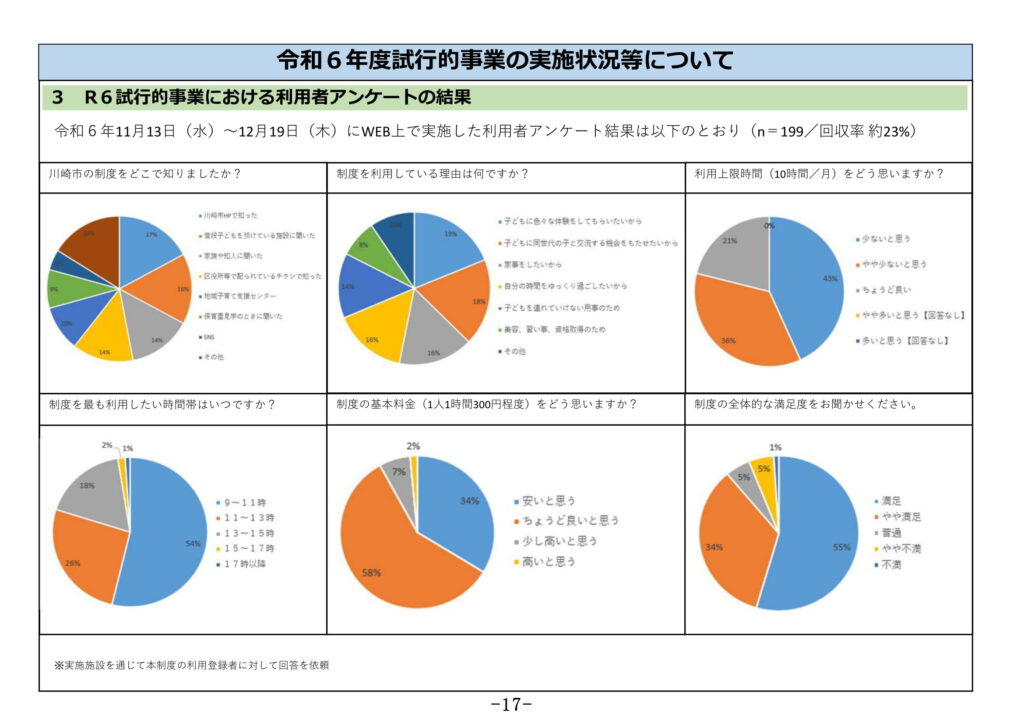

国の手引きにおいて、「第三期市町村支援事業計画の策定時に量の見込み等を設定することが困難である場合においては、設定が可能となったタイミングで、速やかに市町村支援事業計画に設定することとして差し支えない。」「代替措置として、令和7年度の事業開始前までに代用計画を策定し、適切な体制確保に努める。」とされていることから、国の考え方や他都市の状況一.令和6年1月から12月にかけて利用者及ひ施設対象に実施したアンケート結果等を踏まえ、代用計画の策定に向け作業を進めているところでございます。

また、広域利用につきましては、現時点では、近隣市町村における本事業の実施状況や市外在住者の需要が明らかでないととから、広域利用にともなう居住者以外の利用を考慮した量の見込み等の設定が困難であるため、令和8年度の本格実施に向けては、国の動向を注視するとともに、近隣市町村の状況等も参考にしながら、必要な提供体制が確保できるよう、引き続き検討してまいりたいと存じます。