代表質問(抜粋)いじめ重大事態調査について

※正式な議事録ではありません。

いじめ重大事態について

いじめ重大事態調査についてです。

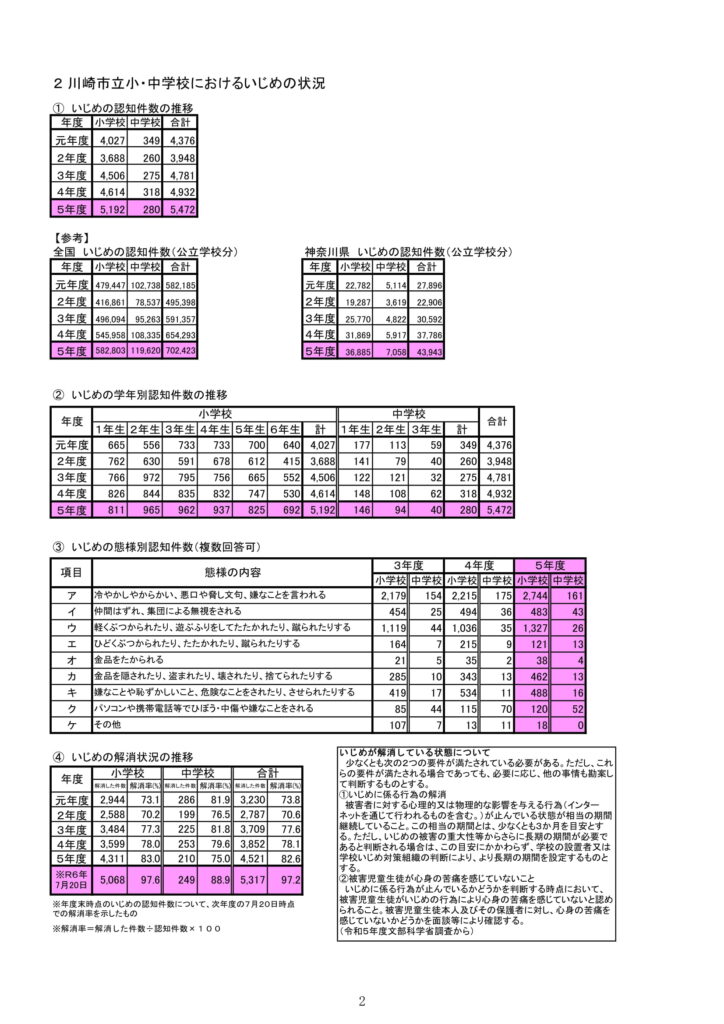

本市が行っている「令和5年度川崎市立小中学校における児童生徒の問題行動・不登校等の調査結果」によると、本市のいじめ認知件数は増加の一途をたどっています。

※令和5年度川崎市立小中学校における児童生徒の問題行動・不登校等の調査結果https://www.city.kawasaki.jp/templates/prs/cmsfiles/contents/0000170/170723/r5monndaikoudou.pdf

「いじめ」はいかなる形をとろうとも人権侵害であることの認識に立ち、速やかな子ども達への寄り添った対応、実効性のある確実な再発防止が求められます。その対応を着実に行うためにも重要なのが、いじめ防止対策推進法に基づくいじめ重大事態調査です。調査に関するガイドラインによると「重大事態とは、いじめにより重大な被害が生じた疑い又は、いじめにより不登校を余儀なくされている段階を指し、これらの疑いが生じた段階から調査の実施に向けた取組を開始する」と明記されています。報道によると、横浜市では市立中2年の女子生徒がいじめを苦に自死した事案で調査の着手が遅れたことを踏まえ、徹底した再調査を実施したところ重大事態案件が59件、確認されたとのことです。一方で本市の24年度から過去5年間の重大事態認定件数は3件です。あまりにも少なすぎると思いますが、本市ではガイドラインに基づいた確実な重大事態調査が行われているのか伺います。

児童生徒・保護者からの申し立てがあったときは、重大事態が発生したものとして報告・調査等にあたるとガイドラインに規定されていますが、23年度は過去最高の5472件のいじめ認知件数があったにも関わらず重大事態案件は0件です。23年度は児童生徒・保護者からの申し立ては一切なかったのか、若しくは法の要件に照らして重大事態に当たらないことが明らかであるという理解でよいのか伺います。

昨年8月に国のガイドラインが改定されていますが、本市の「川崎市いじめ防止基本方針」は2022年4月に改訂されたのが最後で、重大事態への対処の部分には改定内容が反映されていません。その理由を伺います。

ガイドラインの改定が反映されないまま、現在まで重大事態の対応を行ってきたのであれば、すぐに改めるべきです。横浜市のように再調査の検討も含め今後の対応を伺います。

重大事態案件の対応は学校と教育委員会が連携して対応するとされていますが、横浜市は再調査実施後、教育現場への負担軽減、再発防止、なにより速やかな子どもの救済のために、今年度いじめ対応専門の教育主事を12名増員し対応にあたっているとのことです。本市も専門の人員を増員、確保し、いじめ防止対策にあたるべきです。伺います。

答弁(教育次長)

いじめの重大事態の調査についての御質問でございますが、

はじめに、いじめの重大事態の調査につきましては、国の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に基づき、事案に応じて対応しているところでございます。

次に、令和5年度につきましては、同年度内に重大事態の調査を開始した事案はございませんでしたが、児童生徒.保護者からの申し立てにより翌年度に調査を開始したものがごさ’います。

次に、いじめ防止基本方針につきましては、平成25年10月に国の「いじめの防止等のための基本的な方針」が策定されたことを踏まえて、本市においても平成26年5月に策定いたしました。

この方針については、その後、国の方針の改定や本市における重大事態調査報告の提言を踏まえて、適切に改定を行ってきたどころでございます。

いじめの重大事態の調査に当たりましては、国の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を直接参照し、これに基づいて対応をしているところでございますが、学校現場や事務局職員が共通理解のもとに事案に対応できるよう、それらの整合性について確認、しながら、本市の方針につきましても、必要に応じて改定を検討してまいります。

次に、重大事態への対応に当たりましては、引き続き、学校現場との情報共有を行いながら、国の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」等に則り、事案に応じて調査及び,公表等の対応をしてまいります。

次に、調査の体制につきましては、いじめの認知件数が近年増加傾向にあり、重大事態の調査を行う事案についても増加するととが想定されることから、他都市の事例を参考に検討してまいります。

再質問

答弁では「ガイドラインに基づき、対応している」また令和5年度はいじめ認知件数が5472件あったにも関わらず「同年度内に重大事態調査を開始した事案はなかった」とありました。

その上で二点お聞きします。ガイドラインには「いじめの重大事態の疑いが生じた時点で調査を開始する」と明記されていますが、保護者、本人からの申し立ては「重大事態として調査して欲しい」と重大事態という言葉がなければ申し立てとして扱っていないのか、相談等があり疑いが生じた時点で調査を開始しているのか伺います。

次に、いじめが原因で不登校が30日以上となった場合に、直ちに重大事態として調査を開始しているのか伺います。

答弁(教育次長)

いじめの重大事態の調査についての御質問でございますが、

重大事態調査につきましては、「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」、または「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」は、児童生徒や保護者からの申し立ての有無にかかわらず、重大事態が発生したものとして調査に当たる必要がございます。

これまでの事案において、重大事態としての調査開始までに時間を要したものもございましたが、不登校重大事態につきましては、ガイドラインに基づいて、年間30日の欠席を目安に重大事態が発生したものとして報告・調査等の取組を進めてまいりたいと考えております。

再々質問

重大事態調査は「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」は児童生徒や保護者からの申し立ての有無にかかわらず、重大事態が発生したものとして調査にあたるとされているにも関わらず、答弁では「時間を要したものもあった」とガイドラインに沿った対応を行っていなかったことが明らかとなりました。

重大事態の調査に関するガイドラインの目的は未然防止、再発防止等が挙げられますが、何より重要なのはいじめの被害にあった子どもへの早期支援です。ガイドラインが指摘するように、教育委員会は学校現場や調査対象者の負担を軽減すべく支援を行わなければなりません。今後、支援体制も含め、どのようにより実践的に取り組んでいくのか教育長に伺います。

答弁(教育長)

いじめ重大事態についての御質問でございますが、

いじめの防止に当たりましては、全ての子どもたちが安心して学校生活を送ることができるよう、いじめの未然防止や早期解消を旨とし、小さなサインを見逃さず、子どもたちの声に耳を傾けることや、いじめを認知した場合には教職員が一人で抱え込まず、早い段階から多くの関係者と共有してチームで対応することを念頭に置きながら、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に努めてまいりたいと考えております。

調査の体制につきましても、学校における取組をしっかりと支援できるよう、他都市の事例を参考に検討してまいります。