代表質問(抜粋) 小児医療費助成制度 多摩川格差

※正式な議事録ではありません。

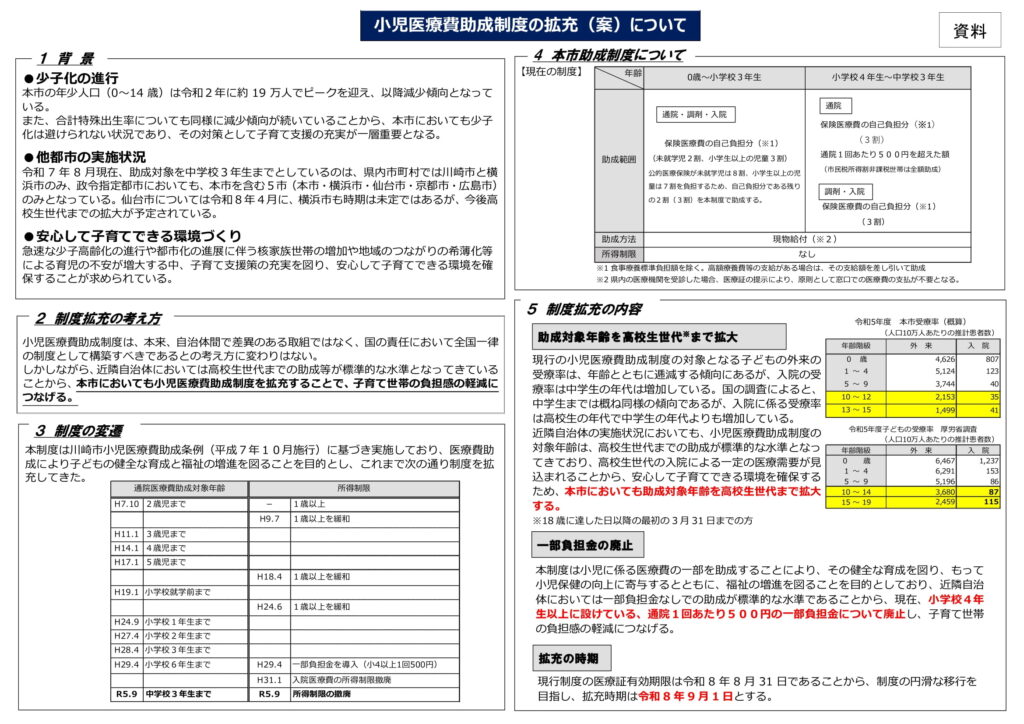

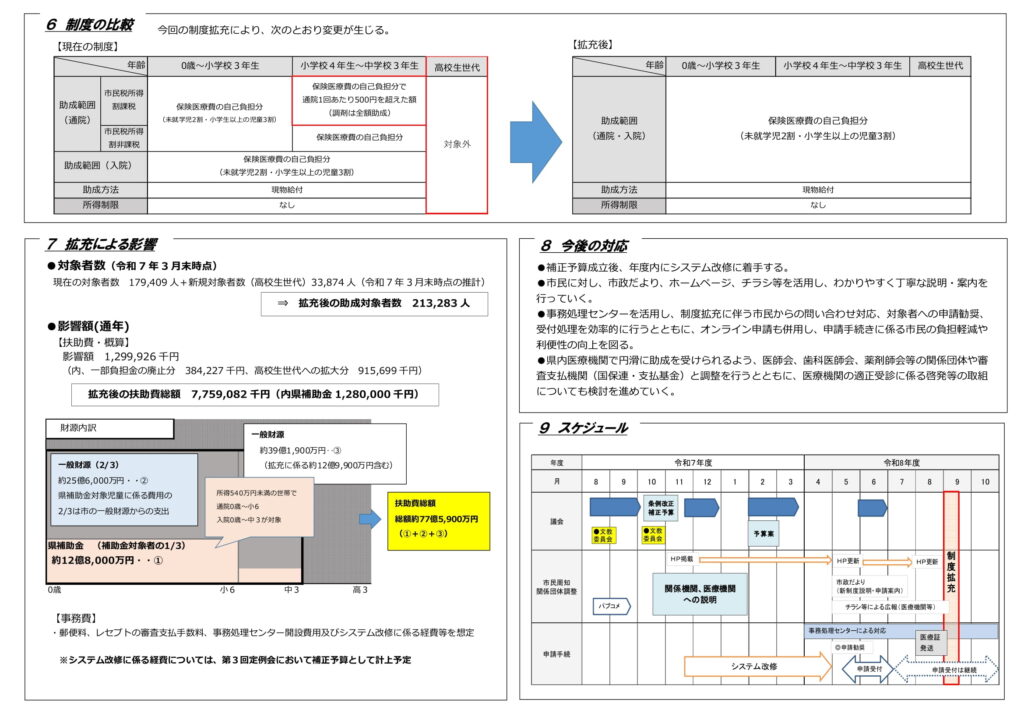

小児医療費助成について

設問(苦渋の選択とは?)

市長は8月25日の記者会見で対象を18歳まで拡大し、一部負担金を撤廃する方針を述べられました。

子ども達の医療費に支援を求める市民からの陳情、請願は議員図書館で確認できる限り1988年まで遡ります。それから37年間、93年には10万筆を超える請願をはじめ、0から2歳、就学前、低学年、小学生、中学生、そして18歳までと繰り返し拡充を求める声が届き続けた中、ついに7月の文教委員会において、18歳まで無料化を求める陳情が趣旨採択となりました。絶え間ない市民の声が市政を動かしたことは紛れもない事実であり、陳情趣旨に則った方針を打ち出した点は歓迎するところです。

しかし、記者会見の場ではこの選択を「苦渋の選択」と表現していました。その様子を伝えた記事には「子どもの為に使う13億円は苦渋の決断なんだ?」「苦渋の決断ておかしくない?」といったコメントが寄せられています。苦渋とは「物事が重い通りいかず苦しくつらい思い」という意味合いとなりますが、市民の多くの要望にそのような表現をすることは、首長の姿勢として不適切ではないでしょうか。伺います。

答弁(市長)

小児医療費助成制度についての御質問でございますが、

本制度につきましては、本来、自治体間で差異のある取組ではなく、国の責任において全国一律の制度として構築すべきであるという考え方に変わりはございませんが、近隣自治体との均衡を図るため、拡充について判断したところでございます。

この間、国に対して要請を行い、その動向を注視してまいりましたが、依然として国の動向が見えないことから、そのように判断したものでございます。

設問(財源について)

13.7億円の財源については他の子育て予算から付け替え、削減などあってはなりません。他の福祉予算から付け替えなくても充分捻出できます。財政局長の見解を伺います。

答弁(財政局長)

制度の拡充に必要となる財源につきましては、令和8年度予算編成や、現在、改定作業を行っている、「今後の財政運営の基本的な考え方」の中で、適切に調整を行ってまいります。また、国に対して、小児医療助成制度が全国一律の制度として実施されるよう、引き続き要請してまいります。

設問(拡充時期と小児ぜん息医療費支給事業経過措置の延長について)

文教委員会で示されたスケジュールでは9月からの制度拡充となっていますが遅すぎます。一日でも早く制度拡充を行うべきです。伺います。

やむを得ず9月からの制度拡充となってしまった場合、最低でも来年3月で経過措置が終了する小児ぜん息医療費支給事業は特例を設け、8月まで医療費の支給を延長するべきです。伺います。

答弁(こども未来局長)

小児医療費助成制度についての御質問でございますが、

拡充の実施時期につきましては、昨今のシステム改修に係る事情や現在交付している医療証の有効期限等を考慮した結果、令和8年9月からの実施が適切であると考えております。

小児ぜん息、患者医療費支給事業につきましては、他の疾患との公平性の観点に鑑み、特定の疾患に医療費を助成し続けることは困難と判断し、廃止したものでございまして、経過措置期間についても令和7年度末で終了することとしております。

再質問(財源について)

小児医療費助成制度拡充に必要な財源について市長に伺います。

決算の特徴で触れた通り、収支は65億円の黒字で、市税収入は3年連続過去最高となっています。13.7億円の財源は十分捻出できます。他の子育て、福祉予算は削らずに拡充を実施すると、お約束いただけますか、市長に伺います。

答弁(市長)

小児医療費助成制度についての御質問でございますが、

これまでも私は、本市の持続的な発展に向けて、必要な施策を着実に推進するとともに、徹底した施策・事業の重点化や税源酒養の取組などにより、財源の確保に努めてきたところでございます。

今般の小児医療費助成制度の拡充に必要となる財源につきましても、予算編成などを通じて適切に調整してまいります。

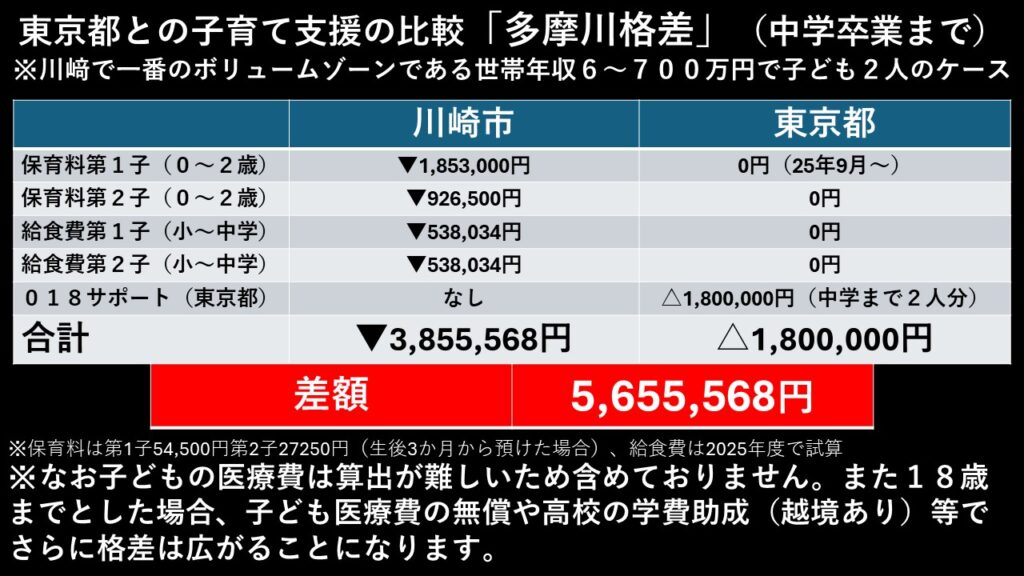

多摩川格差について

多摩川格差について、市長に伺います。

東京都は今月から保育園利用料が0歳から無料になりました。学校給食もすでに小学校、中学校ともに無料です。川崎市では、年収600万円から700万円の世帯が子どもを2人育てた場合、0歳から2歳までの保育園利用料と、公立小中学校の給食費で合わせて385万円もかかります。それが、東京であれば0円なのです。さらに東京都は018サポートといって0歳から18歳まで子どもひとりあたり月5,000円給付しており、子ども2人で計200万円ほどもらうことができます。

市長は8月25日の記者会見で「多摩川格差という言葉自体が非常につくられた、誘導するような言葉で、状況をまったく表していないと思う」と発言をしていましたが、多摩川格差は本市で子育てしている人にとっては現実問題だという認識はあるのか、伺います。

また市民は保育園利用料の引き下げや学校給食の無償化など、市としてできる経済的負担の軽減は積極的にやってほしいと望んでいます。市長はその望みに応えるのか、伺います。

答弁(市長)

子ども・子育て施策につきましては、全国一律の基準により実施されるべき子どもの医療費や保育料等、子育て支援の基盤となる行政サービスと、.地域の実情に応じた自治体ごとの創意工夫の取組がーつのパッケージとして機能していくものと考えているととろでございますが、現状は、子育て世帯に対する給付の多寡における過度な自治体間競争によるサービスの格差が生じ、不平等感に繋がっているととに強い危機感を持っております。

本市におきましては、保育・子育て総合支援センターの整備を始めとした切れ目のない相談支援体制の構築など安心して子育てできる環境づくりに向けた取組を着実に進めてきたところであり、今後も、子育て支援の基盤となるサービスについては、国への要望をホ佳続しながら、社会環境の変化を踏まえた本市としての子育て支援を総合的に進めていくことが重要と考えております。

再質問

市長は「不平等感に繋がっている」との認識を示しました。しかし「川崎市に引っ越して、想定以上に子育てにお金がかかり人生設計が狂った」「お金のことを考えるとストレスで夜も眠れない」といった声が寄せられています。保護者は「不平等感」では到底済まない大きな苦しみを抱えているのです。

他都市のような経済的負担の軽減が切実に求められているのに、実施の検討すらせずに国にすべての責任を転嫁するのは、地方自治体の基本である住民の福祉の増進に背を向ける行為ではないでしょうか、市長に伺います。

答弁(市長)

子ども・子育て施策についての御質問でございますが、

子育て支援の基盤となる行政サービスについて、過度な自治体間競争によるサービスの格差が生じている現状を踏まえ、今後も国への要望を継続していくとともに、本市といたしましても、地域の実情や社会環境の変化に対応した、安心して子どもを産み育てる環境づくりを着実に進めてまいりたいと考えております。